Reseña: “Los ojos del perro siberiano”

- demiansebastian

- 18 abr 2024

- 6 Min. de lectura

Actualizado: 21 may 2024

Deambulaba por el centro de Guayaquil durante una calurosa mañana cuando divisé una de esas antiguas librerías sin nombre, siempre custodiadas por un viejo fumando en la entrada. En su interior los libros se apilaban en mesas sin categoría alguna y los visitantes tropezaban entre sí al rebuscar entre los tomos, entonces, me dispuse a indagar.

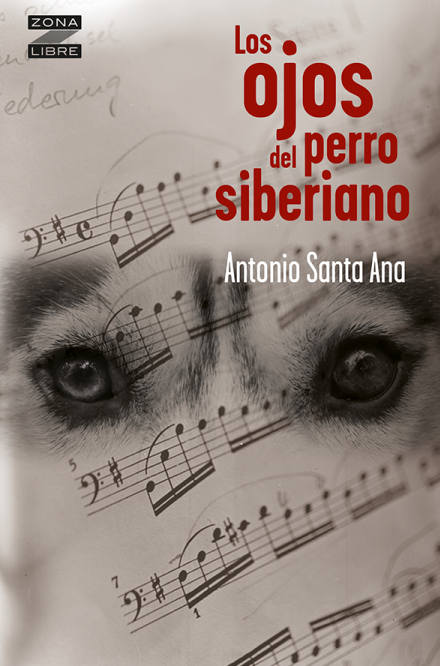

Un título llamó al instante mi atención, así como la imagen que ilustraba su portada: Los ojos del perro siberiano, y me pregunté: ¿Por qué la mirada de un perro con una partitura de Chello como trasfondo? Definitivamente, tenía que leer ese libro.

Los ojos del perro siberiano fue publicado en 1998 por Editorial Norma y fue un éxito de ventas en casi toda América Latina, más no en Argentina, país natal de su autor Antonio Santa Ana (Buenos Aires, 1963), quien ante el éxito de su obra declaró en una entrevista:

Una de las primeras personas a las que se lo di para leerlo (luego de la primera publicación), fue a la presidenta de la Asociación de Literatura Infanto Juvenil de Argentina. Me dijo: “el libro me gustó, pero no es para chicos. Usás la suite de Bach como un personaje, estás citando a Rimbaud; eso no tiene que ver con los pibes”

Y es que, en ésta su ópera prima, el autor combina elementos propios de la cultura latinoamericana como las tradiciones y prejuicios, más la cultura pop junto a un referente muy importante de la música barroca: Johann Sebastian Bach, cuya composición Chello Suite No.1 en Sol Mayor juega un papel tan importante como la alusión a los ojos del can que titula la novela.

Esta obra retrata un testimonio muy personal, es la remembranza que va hilvanando el narrador (1ª persona/ homodigiético), alrededor de sus infantiles recuerdos sobre su hermano mayor y las misteriosas circunstancias que le empujaron a abandonar el hogar. Así como el hermetismo de su familia hacia el hecho y la dolorosa pérdida del hermano, la cual es mencionada en la primera página del libro (no es un spoiler).

¿Por qué es valioso este relato? La historia toca un tópico tabú en los años 80’s y 90’s: el azote del virus del Sida y el inevitable rechazo de entonces hacia sus portadores. En un hogar latinoamericano donde los “valores” patriarcales y la importancia de las apariencias son una constante, un hijo infectado con la enfermedad de “homosexuales y drogadictos” (acorde a la acepción de la época y presente en la página 58), era una auténtica maldición y amenaza a la buena imagen del hogar tradicional.

No sorprende que la voz narrativa mencione el temor hacia su padre: “Tiene una mirada terrible, esas que bastan para sentirse en inferioridad de condiciones” (Pág. 13).

La autoritaria figura paterna se muestra como antagonista del narrador, así como el detonante para la búsqueda de respuestas en el mundo externo al hogar.

El autor manifestó que sintió necesario elaborar una reflexión sobre la enfermedad y su efecto de confinamiento en una persona, incluso en el entorno más cercano. Y esta perspectiva es contada a través de la distante relación entre los dos hermanos, la cual intenta estrecharse en medio de la adversidad.

Antonio Santa Ana utiliza un lenguaje minimalista (pero no ordinario), la narración que se entreteje por medio de flashbacks y que simula una sincera conversación entre dos personas, genera un inmediato vínculo empático con el lector. Por ello es una lectura que atrapa desde el inicio y que mantiene complicidad con el espectador de la historia.

Uno de los aciertos que puedo resaltar de su técnica es el hecho de mantener anónimo al narrador: nunca se lee su nombre en la novela; en contraste con el de su hermano Ezequiel quien es mencionado quizás un centenar de veces. Considero que este recurso potencia aún más la íntima experiencia de escucha hacia el protagonista, como al oír a aquel desconocido que durante un viaje en bus se sienta a nuestro lado y logra conmovernos con su historia (sin pedir nada a cambio, sólo ser oído). También, agrega un valor de misterio hacia el origen de la obra, la cual se puede percibir como si fuese un testimonio real.

Existen también otros factores que permiten a todo lector identificarse con el protagonista, al menos con quienes se han sentido inconformes en un típico hogar latino americano: el padre prepotente e intolerante; la madre silente que todo lo soporta; una pulcra imagen familiar que conservar; una abuela que nos engríe; y no podía faltar: un vecino cómplice de nuestras transgresiones a la ley paterna.

Todos estos elementos completan la atmósfera de una historia que es travesía y descubrimiento, aunque olvido mencionar al perro. ¿Existe relación con perro alguno? Considero otro acierto el enigma del título, así como de su portada. Lejos de ser una “estrategia de marketing”; los ojos de un perro unidos a una partitura se pueden leer como un atisbo al misterio por desentrañar de sus páginas. Y ciertamente es también la figura de Ezequiel un extraño acertijo para su hermano menor, quien siente aquel impulso de búsqueda: “Su nombre había sido tantas veces susurrado, que se había convertido en un enigma, en un misterio. Eso siempre es atrayente” (Pág. 62).

La secreta aventura que emprende el protagonista para conocer más de su hermano, es lo que me lleva a percibir esta obra como una “novela de aprendizaje”: aquel sub género del Romanticismo alemán que surgió a finales del siglo XVIII con Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister (Johann von Goethe).

En la novela de Santa Ana el narrador menciona la importancia del trayecto inicial tras el rastro de Ezequiel, causa de la primera gran mentira a sus padres y algo que refiere como un viaje “que realiza para volver al mismo lugar, pero transformado”. Ya que los conceptos del hermano mayor hacia la vida y la situación que atraviesa contribuyen a formar la conciencia del adulto que nos cuenta su historia, y cómo percibe al mundo desde otra óptica al entrar en contacto con el exiliado de su hogar.

Es él quien le expone la dificultad de su realidad al ser visto como portador de un

estigma, una negativa diferencia. En palabras de Ezequiel: “La gente no entiende nunca al que es diferente. En una época los metían en manicomios, en otras en campos de concentración. La gente tiene miedo a lo que no entiende” (Pág. 51).

Este pensamiento lleva al protagonista a empatizar tanto con quien es víctima del prejuicio y discriminación que llega a percibirse como “algo que no encaja con el mundo”. Muy apropiada acepción hacia quienes desarrollan verdadera solidaridad en un entorno o situación hostil.

La incursión en los gustos e intereses artísticos de aquella figura prohibida le proveen también de un amplio abanico en nuevos conocimientos que representarán ventanas abiertas hacia la personalidad de Ezequiel, de quien su hermano busca y recolecta trazos en cada película y libro que le ha recomendado, para armar el rompecabezas que empieza a perfilar de él.

Pero no todo es un despertar de razón en el puberto transgresor: la aceptación de la muerte por parte de su hermano y la impotencia hacia lo inevitable repercute en sus hondos pensamientos y pesadillas. La sombra de un buitre que sobrevuela sobre su cabeza le persigue en varias ocasiones al cerrar sus ojos, cual fatal vaticinio que le impide abrazar solamente la belleza en las nuevas experiencias del vínculo de la hermandad. De este modo el narrador nos expone el estado de vulnerabilidad al que se ve sujeto en su determinación por responder a sus valores y prevalecer fiel a su decisión.

Pronto descubrirá cuánto puede afectar a una mente brillante el azote de una enfermedad mortal, en un tiempo en que la asistencia médica avanza tan lento como la tolerancia. En ese sentido es tan dolorosa la mención del monólogo “Lágrimas en la lluvia” (escena final de Blade Runner - 1982), en un importante pasaje del libro.

Algo que me impresiona y conmueve mucho en esta obra es la férrea serenidad de Ezequiel ante su destino. Frente a su hermano menor jamás se entrega a la fatalidad tan propia del dramatismo usual en el género novela. Mantiene siempre su cordial simpatía en el mutuo descubrimiento junto a su hermano, dispuesto a dejar una huella mentora que trascienda en la vida de este.

Y quisiera concluir con la que identifico como quizás, la más sencilla y pertinente reflexión de ese alguien cuya memoria vive en este libro: “El Sida es como una tormenta, nadie quiere sacar la cabeza para ver qué hay afuera” (Pág. 102). Y esta historia es también, justamente ello: un vendaval de emociones y descubrimientos que parten de un solo acontecimiento. Y el autor cumple cabalmente en sumergirnos en esa vorágine.

FUENTES:

Antonio Santa Ana: "Quiero salir del lugar del realismo". Eterna Cadencia, 20/05/2019: https://eternacadencia.com.ar/nota/antonio-santa-ana-quot-quiero-salir-del-lugar-del-realismo-quot-/2555

Antonio Santa Ana: “No me interesa bajar línea, sino la emoción”. Clarín, Cultura, 19/12/2019: https://www.clarin.com/cultura/antonio-santa-ana-interesa-bajar-linea-emocion-_0_j3E2ZuN7.html

Comentarios